Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi,

uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi

ekonomi global di awal abad 21.

Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi,

uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi

ekonomi global di awal abad 21.

(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)

Masa Gunting Sjafruddin

Saya pernah melihat suatu berita yang berisi foto seorang wanita di

Amerika Serikat yang sedang berdemostrasi memprotes kondisi ekonomi. Ia membawa

poster berbunyi:

“I don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.”

Maafkan perkataan kasar dan tidak sopan di atas. Arti kata f#¢ks

sebenarnya adalah ..... (maaf kata ini sangat tidak sopan), tetapi secara

informal berarti agak lain. Kalimat di atas adalah sebuah lelucon satiris.

Tetapi nilai leluconnya hilang kalau diterjemahkan secara sopan. Namun demikian

saya akan coba untuk memberi terjemahannya yang agak sopan:

“Saya tidak bergairah lagi terhadap seks, karena

pemerintah sering memperkosa saya.”

Terjemahan ini rasanya kok masih kurang lucu. Terlepas dari lucu atau

tidaknya, kalimat di atas adalah kalimat yang tepat untuk diucapkan oleh orang

yang punya uang pada tahun 1950 dan dan mengetahui apa yang akan terjadi 40

tahun kemudian.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia bulan November 1949, De Javasche

Bank yang merupakan bank swasta yang sahamnya diperdagangkan di bursa

Amsterdam, masih berfungsi sebagai bank sentral di wilayah republik. Walaupun

demikian, nampaknya De Javasch Bank seperti singa ompong. Kekuasaan moneter dan

keuangan dipegang oleh menteri keuangan. Dan ini bisa dilihat dari beberapa

keputusan pemerintah.

Setelah pengakuan kedaulatan republik bulan Desember 1949, pemerintah

republik menyadari akan banyaknya uang yang beredar di negara yang masih baru

ini. Oleh sebab itu perlu diadakan pengurangan uang yang beredar. Pada bulan

Maret 1950 pemerintah melakukan suatu ketidak-bijaksanaan yang dikenal dengan

nama Gunting Sjafruddin. Yang dimaksud dengan Gunting Sjafruddin ialah

keputusan pemerintah untuk menggunting pecahan mata uang rupiah yang

dikeluarkan NICA (pemerintah pendudukan Belanda) dan De Javasche Bank di atas Rp

5 menjadi dua. Uang ORI tidak dikenakan ketidak-bijaksanaan pengguntingan ini.

Potongan sebelah kiri berlaku dengan nilai hanya setengahnya dan bagian

sebelah kanan tidak berlaku melainkan harus ditukarkan dengan obligasi berjatuh

tempo 40 tahun dengan bunga 3% per tahun.

Keputusan pemerintah inilah yang bisa membuat orang memaki: “I don’t

need sex anymore. Government f#¢ks me up.” Selama 40 tahun nilai riil rupiah terperosok ke dalam jurang, mungkin

jurang agak kurang tepat. Palung laut lebih tepatnya. Kalau tahun 1950 harga

emas resmi masih Rp 4,30 uang rupiah (uang masa itu) per gram. Pada bulan Maret

tahun 1990 harga emas (uang sejati) menjadi Rp 23.700 uang Orba atau Rp

237.000.000 uang Orla/ORI. Nilai yang tersisa hanyalah 0.0000018 % saja. Perhatikan,

ada 5 nol dibelakang desimal sebelum angka 18 yang ada artinya. Nilai ini

nyaris nol. Bond pemerintah, ketika jatuh tempo tahun 1990 nilainya kurang dari

toilet paper. Karena toilet paper masih bisa digunakan untuk menyeka

tinja. Sedang kertas sertifikat obligasi keluaran tahun 1950, kalau masih ada,

sudah terlalu tua untuk dipakai sebagai penyeka tinja. Saya tidak tahu apa yang

terjadi dengan obligasi pemerintah yang dikeluarkan semasa Gunting Sjafruddin

itu. Surat obligasi negara itu identik dengan surat sita dari negara, karena

uang yang dikembalikan dikemudian hari tidak punya nilai apa-apa.

Apa yang terjadi setelah gunting Sjafruddin sampai hancurnya nilai

obligasi yang juga merupakan bagian dari keputusan gunting Sjafrudin adalah

suatu kebetulan sejarah mengalir secara alami atau sebuah rencana jahat yang

disiapkan bersama gunting Sjafrudin. Pemerintah republik membeli De Javasche

Bank melalui bursa saham Belanda dengan harganya 8,95 juta Gulden atau Rp 3,22

milyar (ORI)[1]. De Javasche Bank kemudian dinasionalisasikan

dan dijadikan bank sentral Indonesia milik pemerintah. Dengan demikian bank

sentral di Indonesia bukan lagi bank swasta, melainkan bank pemerintah.

Semuanya berlangsung secara resmi, dengan menggunakan undang-undang, yaitu

Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tertanggal 6 Desember 1951.

Apakah langkah ini baik atau buruk, tergantung siapa yang mengatakannya.

Bagi orang komunis dan sosialis, langkah ini merupakan langkah yang bagus.

Tetapi bagi orang yang suka menabung, yang punya tabungan obligasi gunting

Sjafruddin, orang yang suka akan kemerdekaan berusaha, maka monopoli pencetakan

dan peredaran uang oleh pemerintah menjadi mimpi buruk. Bank Indonesia adalah

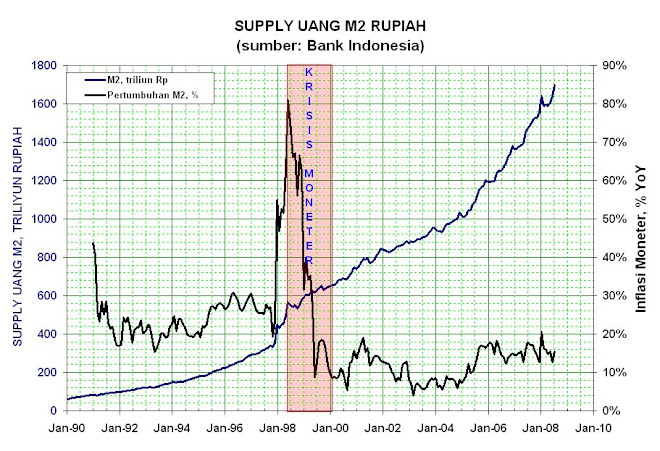

mesin cetak uang yang effektif. Dalam kurun 30 tahun saja sudah mencetak Rp 64,74

quadrilliun (ORI) atau Rp 64.740.000 milyar (ORI) atau 20.105.590 kali harga

yang dibayarkan ke Belanda. Bagi pembaca yang awam, arti quadrilliun adalah 1015

atau 1.000.000 milyar atau 1.000 triliun. Disitulah hancurnya nilai

obligasi yang merupakan bagian dari ketidak-bijaksanaan gunting Sjafruddin. “I

don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.”

Saya tidak pernah membaca suatu buku yang membahas keputusan pemerintah

ini dengan fokus mengenai skala dan ukuran kejahatannya. Skalanya adalah

nasional dari Sabang sampai Merauke, ......eeh maaf salah, sampai Ambon saja,

karena pada waktu itu Merauke belum masuk wilayah Indonesia. Dan saya juga

tidak mau terlalu detail mengenai batas negara pada waktu itu. Kota Bula (Seram

Timur) bisa saja dijadikan kota batas wilayah timur, tetapi siapa yang tahu

Bula. Saya juga awalnya tidak tahu.Baru tahu ketika menulis dongeng ini.

Pemerintah berhasil menjaring sekitar 1,6 milyar rupiah dari 4,3 milyar uang kartal yang beredar.[2]

Atau sekitar 37,20% nya. Nilai Rp 1,6 milyar saat itu setara dengan 373 ton

emas. Skalanya besar sekali. Saya tidak yakin bahwa penjajah Belanda pernah

melakukan penyitaan uang dari Sabang sampai Ambon sebesar 373 ton emas. Buku

sejarah tidak pernah mencatat hal ini sebagai kekejaman pemerintah republik

kepada rakyatnya, seperti halnya Tanam Paksa yang sebenarnya berskala jauh

lebih kecil kekejaman pemerintah republik atau Negara Kesatuan RI.

Pada waktu pengumuman ketidak-bijaksanaan yang dikenal dengan nama Gunting

Sjafruddin, keadaan jadi heboh. Pengumuman sanering (pengguntingan uang) ini

dilakukan melalui radio dan pada saat itu tidak banyak yang memiliki radio.

Sehingga mereka yang tahu kemudian berbondong-bondong memborong barang. Yang

kasihan adalah para pedagang, karena barang dagangannya habis, tetapi ketika

mereka hendak melakukan kulakan uang yang diperolehnya sudah turun harganya.

Modalnya susut banyak. Tetapi, bukan hanya pedagang yang rugi, tetapi semua

orang yang memiliki uang keluaran Belanda. Nilai uang susut paling tidak 50%

dalam sekejap saja.

Pada tahun-tahun sekitar 1950an, pemerintah menerapkan sistem kurs ganda

terhadap mata uang US dollar. Ketidak-bijaksanaan ini juga dimulai seminggu

setelah Gunting Sjafruddin. Pada ketidak-bijaksanaan kurs ganda ini ada kurs

resmi yaitu Rp3,80 per US dollar ada harga kurs effektif untuk eksportir yaitu

Rp 7,60 dan ada harga kurs effektif untuk importir yaitu Rp11,40 per

dollar.

Pada dasarnya bagi importir yang memerlukan mata uang asing dan harus

membeli dollar akan dikenakan kurs effektif Rp11,40 per US dollar. Bagi

ekspotir yang memperoleh mata uang asing dikenakan kurs effektif Rp7,60 ketika

menukarkannya dengan rupiah. Dari perbedaan kurs effektif ini, pemerintah

memperoleh keuntungan untuk menutup defisit anggaran negara. Tentu saja tidak

semudah itu. Eksportir bak dikenai pajak eksport sebesar 66.70%. Siapa sih yang

suka dikenai pajak. Kalau ada celah, kenapa tidak menghindar? Eksportir (juga

berlaku bagi semua yang berpenghasilan dollar) akan cenderung menghindari dari

pada menjual dollarnya secara resmi. Oleh sebab itu perlu peraturan pemaksan,

harus ada instrumen pemaksa bagi pelaku

bisnis untuk tunduk dengan kemauan pemerintah. Aliran devisa dikontrol ketat

melalui BLLD (Biro Lalu Lintas Devisa). Penukaran resmi uang asing dapat

dilakukan di bank-bank devisa yang memperoleh ijin dari Lembaga Alat-Alat Pembayaran

Luar Negri (LAAPLN). Disinilah pasar resmi mata uang asing.

Apapun namanya, pajak, cukai, kurs ganda, kalau sudah 66.70%, walaupun

untuk pemerintah, banyak orang tidak rela. Angka 66,70% itu lebih kejam dari

beban taman paksa yang hanya 20%. Memang bentuknya berupa pengotrolan devisa

bukan seperti pajak, yang secara terang-terangan ditarik ke wajib pajak.

Pengontrolan dan pengkebirian mekanisme pasar yang berlebihan seperti ini

menyebabkan distorsi pasar yang besar. Orang akan selalu mencari jalan keluar.

Muncullah kurs saingan sehingga kurs dollar ada dua, yaitu kurs resmi dan kurs

Pasar Baru. Kurs resmi adalah kurs yang didasari oleh paksaan (coercion)

dan kurs Pasar Baru (atau pasar gelap lainnya) adalah kurs yang adil yang

muncul dari pasar bebas. Pasar gelap tempat pertukaran mata uang asing

berlangsung terus sampai tahun 1967, dimana pengontrolan devisa melonggar.

Saya sebut kurs yang tidak resmi ini sebagai kurs Pasar Baru karena kalau

pada masa itu anda jalan-jalan ke Pasar Baru Jakarta, sering ada orang mendekat

dan berkata pelan-pelan: “dollar pak...., dollar ibu”. Mereka mengajak

bertransaksi dollar. Kadang pasar uang di Pasar Baru di masa itu disebut pasar gelap. Kata pasar gelap ini

digunakan pemerintah pada hakekatnya untuk memberikan konotasi buruk. Padahal

sebenarnya adalah pasar bebas dan dilakukan diterang hari.

Ketidak-bijaksanaan kurs ganda ternyata membuat kekacauan dan umurnya

hanya kurang dari 2 tahun. Pada bulan Januari 1952, diberlakukan satu (1) kurs

resmi yaitu Rp 3,80 per US dollar. Ternyata itupun hanya berlaku sekitar 1

bulan. Karena pada bulan Februari 1952, rupiah didevaluasi menjadi Rp 11.40 per

dollar. Nilai rupiah menguap 67% hanya dengan sebuah peraturan. Beruntunglah

orang-orang yang menyimpan emas atau perak. Nilainya tidak tergerus oleh

peraturan pemerintah.

Selama tahun 1950 – 1953 pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk lumayan

karena adanya perang Korea yang membutuhkan minyak dan karet Indonesia. Ini

berlanjut terus sekalipun perang Korea telah usai. Pemulihan pasca Perang Dunia

II membantu menjaga permintaan barang dari Indonesia sehingga pertumbuhan

ekonomi juga masih lumayan. Dana investasi dari luar negri masuk, terutama dari

perusahaan-perusahaan Belanda yang semasa pendudukan Jepang dan revolusi nyaris

tidak ada kegiatan. Upaya menhidupkan kembali perusahaan-perusahaan Belanda ini

menjadi tersendat ketika api semangat nasionalisasi membesar. Dampaknya baru

terasa setelah tahun 60an, setelah usaha pengambil-alihan dan nasionalisasi

perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1960an.

Dalam dekade 1950, awalnya masyarakat merasakan kemakmuran. Barang

produksi dalam negri relatif murah. Ini dikarenakan oleh ketidak-bijakan

pemerintah mematok kurs rupiah terhadap dollar Amerika dibawah nilai riilnya.

Artinya bahwa konsumen disubsidi lewat subsidi rupiah oleh eksportir dan

produsen barang eksport atas paksaan pemerintah. Pada tingkat ini nilai rupiah

terlalu mahal. Secara teori, dollar ditukarkan dengan rupiah di tempat-tempat

resmi dimana peraturan pemerintah masih bisa dipaksakan dan selama kondisi ini

bisa dipertahankan. Keengganan untuk menukarkan dollar dan mata uang asing dan

cenderungan untuk membangkang timbul di kalangan eksportir dan sektor-sektor

ekonomi yang melakukan kontak dengan pasar internasional. Salah satu bentuknya

adalah penyelundupan karet. Beberapa sumber mengatakan bahwa penyelundupan ini

cukup marak. Tetapi secara pasti sulit diketahui karena para penyelundup tidak

akan pernah mendatakan dirinya. Hanya dampaknya yang bisa dirasakan. Jurang

antara kurs resmi dan kurs Pasar Baru semakin melebar.

Bagi penjual karet, tindakan penyelundupan yang dilakukannya bukanlah hal

yang buruk. Dia hanya menjual secara langsung ke pembeli tanpa melalui jalur

pemerintah. Pada dasarnya keberadaan pemerintah tidak dibutuhkan. Penyelundupan

seperti ini selalu terjadi jika pemerintah tidak memberikan jasa (service) apa-apa, tetapi hendak memungut

uang. Pemerintah dianggap sebagai penganggu yang harus dihindari.

Reaksi pemerintah pusat kemudian adalah memperketat pengawasan dan

mengatasi laju pembangkangan ini pemerintah pada bulan Juni 1957 mengeluarkan

peraturan baru yaitu sistem Bukti Eksport atau BE (Keputusan Dewan Moneter

tanggal 18 Juni 1 957 No. 30).

Dengan peraturan ini eksportir tidak lagi memperoleh rupiah ketika

menukarkan uang asing (devisa) hasil eksportnya, melainkan Bukti Eksport (BE).

Nilai nominal yang dicantumkan pada BE mengikuti kurs Rp 11,40 per dollar. Akan

tetapi, eksportir bisa menjual BEnya di bursa BE dengan harga mengambang dan

pembelinya adalah importir atau perorangan yang mempunyai ijin resmi. Karena

nilai rupiah sangat overvalue (mahal)

dan BE adalah wujud lain dari mata uang asing, maka ketika dilepas ke pasar

yang mempunyai mekanisme pasar bebas, harganya melojak tajam untuk mengejar nilai

wajarnya. Belum ada setahun sistem BE diberlakukan, harga BE melonjak ke level

300% dari nilai nominalnya. Kemudian pemerintah melakukan campur-tangan lagi

dan membekukan harga BE pada level 332% dari nilai nominalnya pada bulan April

1958. Penghapusan BE baru dilakukan tahun 1959 setelah Dekrit 5 Juli 1959.

Kekecewaan terhadap kondisi ekonomi semakin menebal di kalangan rakyat.

Orang mulai membandingkan jaman penjajahan Belanda (jaman Hindia Belanda)

dengan jaman kemerdekaan. Istilah jaman Normal bagi jaman Hindia Belanda

menjadi populer di saat itu. Dan jaman kemerdekaan bukan jaman yang normal.

Dari kaca mata para politikus, kondisi Indonesia setelah penerapan Gunting

Sjafruddin yang diwarnai oleh adanya penyelundupan dan ketidak-puasan terhadap

pungutan-pungutan dan pemaksaan-pemaksaan yang melebihi jaman sebelumnya (jaman

Hindia Belanda) bisa dianggap sebagai suatu peluang politik. Komoditi tetap

menjadi penggerak ekonomi pada pasca pengakuan kedaulatan. Jakarta sebagai

ibu-kota negara pada saat itu kurang bisa menjalankan fungsi sebagai pusat

perdagangan dengan segala fasilitas jasa keuangannya dan perdagangan. Artinya

perdagangan di daerah bisa berjalan tanpa Jakarta. Politikus yang berasal dari

daerah penghasil devisa menunjukkan dukungannya terhadap gerakan makar ekonomi

daerah. Barangkali mereka pikir: “Kenapa

harus menyerahkan hasil eksport daerahnya ke pemerintah pusat? Kenapa tidak

dimakan sendiri? Kalau demikian, saya akan kebagian” Mungkin itulah latar

belakang pendirian PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan

Permesta (1958 - 1961). Latar belakang pemikiran orang, tidak ada yang tahu

kecuali dirinya sendiri. Dan anehnya sekumpulan orang bisa melakukan hal yang

searah secara kolektif.

PRRI walaupun didukung dengan keuangan yang kuat untuk membeli senjata

yang lebih modern dari TNI, ternyata tidak mempunyai tentara yang handal,

sehingga mudah dikalahkan oleh pemerintah pusat. Dalam sekali serangan, PRRI

dan Permesta sudah bercerai berai, sebagian pemimpinnya lari keluar negri,

tertangkap atau terbunuh. PRRI secara resmi baru menyerah tahun 1961.

Jaman uang Gunting Sjafruddin berakhir dengan Dekrit 5 Juli 1959. Anggap

saja begitu. Tonggak sejarah dibuat oleh penulisnya. Dan untuk buku ini,

penulis menyukai Dekrit 5 Juli sebagai sebuah tonggak sejarah, karena episode

berikutnya semua hal yang menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran semakin

suram. GDP malah merosot, turun, pertumbuhannya negatif, mengkerut,

berkontraksi.

Pada periode rupiah Gunting Sjafruddin, banyak yang telah dilakukan

pemerintah terhadap rupiah dan tabungan rakyat Indonesia. Pertama penyitaan

tabungan rakyat Indonesia setara 373 ton emas. Memang tidak disebutkan sebagai

penyitaan melainkan ditukar dengan surat obligasi 40 tahun. Tetapi ketika

hutang itu jatuh tempo dan hendak dicairkan, nilai riil uangnya sudah nyaris

nol. Jadi sama saja dengan penyitaan.

Kedua, rupiah juga mengalami penyusutan nilai riil akibat tindakan

pencetakan uang bernafsu. Dalam masa 14 tahun sejak Bung Hatta mengumumkan

penggunaan mata uang republik yang bernama rupiah, nilainya telah terpangkas

84,5% dan hanya tersisa 15,5%. Itu menurut ukuran resmi. Kalau menurut tolok

ukur Pasar Baru (pasar gelap) yang tersisa hanya 1,89%, artinya sudah 98,11%

terpangkas. Sebulan setelah Dekrit 5 Juli 1959, Sukarno memperkecil jurang

antara nilai rupiah resmi ini dengan nilai kurs Pasar Baru yang pada waktu itu

mencapai hampir Rp 94 per dollar. Apa yang dikatakan pahlawan Bung Hatta 14

tahun sebelumnya di RRI mengenai rupiah, hanya tipu semata.

Dan dalam 10 tahun sejak Bank Indonesia (BI) didirikan, BI telah sukses

memangkas nilai riil rupiah 66,67% dan tersisa 33,33%. Itu penilaian

berdasarkan angka-angka resmi. Kalau berdasarnya pasar bebas, maka yang

terpangkas adalah 95,94% dan sisanya hanya 4,06% saja. Prestasi yang bagus

untuk BI yang baru berumur kurang dari satu dekade.

Rupiah menjadi mata-uang yang dihinakan di negaranya sendiri. Di

pasar-pasar gelap orang mau menukarkan rupiah dengan dollar di harga yang lebih

rendah dari pada harga resmi. Rupiah dinilai rakyat 2-3 kali lebih murah.

Rupiah adalah mata uang murahan. Di beberapa daerah orang lebih suka melakukan

barter. Jangan katakan bahwa rakyat sudah kehilangan rasa nasionalismenya.

Kalau sudah menyangkut hasil keringat, siapa perduli dengan nasionalisme.

[1] Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d.

Nasionalisasi DJB, Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Pra Bank

Indonesia,

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesia/Sejarah+Pra-BI/prasejarahbi_7.htm

[2] Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d.

Nasionalisasi DJB, Unit Khusus Museum Bank Indonesia,

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0D07105F-9EB6-4990-9C00-95C737F53EE2/800/PeriodePengakuanKedaulatanRIsdNasionalisasiDJB.pdf

Disclaimer:

Dongeng

ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada

cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam

periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi

adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.

![[Most Recent USD from www.kitco.com]](http://www.weblinks247.com/indexes/idx24_usd_en_2.gif)

![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/sp_en_6.gif)

![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)

![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)

3 comments:

Pelajaran sejarah ekonomi dari Bung Imam yang sangat inspiratif

Sangat inspiratif Bung IS, sejarah memang tergantung dari sudut pandang yang menulis

Lanjutkan

Sejarawan yang baik adalah jika ia menyajikan data saja bukan analisa.

Kami di EOWI berusaha menyajikan data yang berupa tindakan pelaku sejarah dirangkai dengan implikasinya/akibatnya. Kemudian mempertanyakannya.

Ini adalah methodologi sain yang standard.

Post a Comment